[내 인생의 주역 3] 절룩거리는 글쓰기

페이지 정보

작성자 감이당 작성일24-03-18 10:13 조회184회 댓글1건관련링크

본문

어디로도 갈 수 없고 어디로 가지 않을 수도 없을 때

䷵ 雷澤歸妹(뇌택귀매)

歸妹, 征凶, 无攸利.

귀매괘는 나아가면 흉하니 이로울 바가 없다.

初九, 歸妹以娣, 跛能履, 征吉.

초구효, 잉첩으로 시집보내니 절름발이가 걸어가는 것이나, 나아가면 길하리라.

九二, 眇能視, 利幽人之貞.

구이효, 애꾸눈으로 보는 것이니 차분하고 안정된 사람의 올바름을 지키는 것이 이롭다.

六三, 歸妹以須, 反歸以娣.

육삼효, 시집가기를 기다리는 것이니 돌이켜 낮추어서 잉첩으로 시집보낸다.

九四, 歸妹愆期, 遲歸有時.

구사효, 시집갈 혼기가 지난 것이니 시집가는 일이 지체되는 것은 때가 있기 때문이다.

六五, 帝乙歸妹, 其君之袂, 不如其娣之袂良, 月幾望, 吉.

육오효, 제을이 어린 누이를 시집보내는 것이다. 본처의 소매가 잉첩의 소매보다 아름답지 못하니, 달이 거의 차오르면 길하다.

上六, 女承筐无實, 士刲羊, 无血. 无攸利.

상육효, 여자가 제수 담을 광주리를 이어받았으나 내용물이 없고 남자가 희생양을 칼로 베지만 피가 나오지 않으니 이로울 바가 없다.

“언니! 만일 자고 있지 않으면 한 가지 부탁이 있어요. 조금 있으면 동이 틀 텐데,

그때까지 언니가 알고 있는 그 많은 재미난 이야기 중 하나를 들려주세요!

아아! 이런 즐거운 시간을 가지는 것도 이번이 마지막일테니까요!”(<천일야화(千一夜話)>중에서)

멀고 먼 옛날 페르시아의 한 왕국. 샤리아(왕)는 매일 새로운 신부와 결혼을 하고, 하룻밤이 지나면 신부를 처형한다. 과거 왕비가 자신 모르게 저질렀던 불륜에 대한 수치심과 복수심으로 왕은 그렇게 매일밤 새로운 결혼을 하고 온 나라를 공포 속으로 몰아 넣었다. 어느날 셰에라자드라고 불리는 한 여인이 왕의 신부로 자원했다. 동생 디나르자드의 수행을 받으며 왕의 궁전에 도착한 첫날, 그리고 신랑(왕)을 기다리는 침실에서, 어린 여동생(디나르자드)은 천진하고 낭랑한 목소리로 언니를 조른다. 그리고 그렇게 시작된 언니의 이야기. 한 번도 못 들은 사람은 있어도 한 번 들으면 절대 하룻밤만 듣는 사람은 없다는, 한 번 들으면 멈출 수 없고 한 번 시작되면 끝나지 않는, 천 일 하고도 하룻밤(1001)의 재미난 이야기들. <천일야화> 혹은 <아라비안나이트>.

“어쩜 언니의 이야기는 이렇게 재미있을까요?” 날이 밝으려 할 때면 디나르자드는 이렇게 말했다. 그러면 셰에라자드는 이렇게 대답한다. “오늘 이야기는 내일 들려줄 이야기에 비하면 별 것도 아닌걸… 만일 왕께서 하루 더 살게 해주셔서 나머지 이야기를 할 수 있도록 허락하신다면 말이지만…” 하루, 또 하루, 이야기는 이어진다. 왕은 매일밤 디나르자드 옆에서 셰에라자드의 이야기를 듣고, 어느 순간 스스로 그 다음 이야기를 듣고 싶은 강한 욕망을 품게 된다. 그렇게 디나르자드는 언니(셰에라자드)를 살리고, 자신을 지켰으며(언니가 죽으면 그 다음 차례는 자신이었을 테니까), 나아가 분노에 사로잡혔던 왕과 왕국의 모든 젊은 여인들(백성들)을 구했다.

디나르자드는 언니 셰에라자드의 혼례에 수행된 잉첩(媵妾)이었다. 잉첩이란 시집가는 여인이 데려가는 여동생이나 친족 여인 등을 이르는데, 동서양을 막론하고 권력 관계의 신분제 사회에서는 흔하게 볼 수 있는 결혼 제도였다. 그리고 바로 이 주제를 우리는 <주역> 54호 귀매(歸妹)괘에서 만난다. 귀매란 ‘누이를 시집보내다’(또는 ‘젊은 여인의 혼인’)라는 뜻이다. 이때 혼인하는 누이(어린 누이동생 혹은 딸)는 정식으로 결혼 의전을 밟아 혼례를 치르는 정처(正妻)가 아닌 여인을 가리키고 있다. ‘서괘전’에 따르면 귀매괘는 53호 점(漸)괘의 뒤를 잇는데, ‘여인이 시집가는 것은 길하다(女歸吉)’(점괘 단사)라는 데서 보듯 정처는 점괘의 주제와 통한다. 즉 점괘는 차례와 순서 즉 절차의 중요성이 주제다. 반면 귀매에서는 ‘어린 누이를 시집보내는 데 나아가는 것은 흉하다(歸妹, 征凶)’라고 한다. 혼례라는 큰일을 치른다는 점에서는 비슷하지만, 점괘와 귀매괘는 차서를 지키며 일을 진행하는 때와 그럴 수 없는 때로 비교해볼 수 있다.

일반적인 차서를 따를 수 없는 때라는 건 어떤 상황을 말하는 것일까. 거칠게 말하면 상황 자체에 내동댕이쳐진 것을 떠올려볼 수 있다. 어떤 사건 속에서 주도적일 수 없는 상황, 하지만 무엇이라도 하지 않을 수는 없는 때. 딸을 누군가의 잉첩으로 보낼 수밖에 없는 그런 때.

귀매의 괘상을 살펴본다. 뇌택귀매(雷澤歸妹). 위는 움직임의 진(震;雷)괘이고 아래는 기쁨의 태(兌;澤)괘이다. 진은 장남이고 태는 막내딸이니, 귀매(누이를 시집보내다)는 어린 딸(소녀)을 시집보내는 뜻임을 괘상에서 알 수 있다. 하여 귀매의 주체는 딸(혹은 누이)을 시집 보내는 가장(부모)의 입장에서 출발한다. 5효에 ‘제을이 누이동생을 시집보낸다[제을귀매]’라는 말이 있는 걸 보면, 괘명이 여기에서 유래되었음을 추측해볼 수 있다. 여기엔 은나라왕인 제을조차 누이동생(딸)의 혼례를 불리한(?) 조건에서 치를 수밖에 없었다는 역사적 사실도 포함된다.

初九(초구), 歸妹以娣(귀매이제), 跛能履(파능리), 征吉(정길).

초구효, 잉첩으로 시집 보내니, 절름발이가 걸어가는 것이나 그대로 나아가면 길하리라.

귀매이제(歸妹以娣). 귀매괘 초9효는 잉첩[娣]으로 시집가는 어린 딸(혹은 누이)의 이야기다. 잉첩으로 시집보내다(/시집가다)라는 말은 주체가 누구이든 상황이 녹록치 않다는 걸 말해준다. 딸(혹은 누이)을 시집 보내는 부모의 입장이든 그런 상황이 되어 잉첩으로 시집가게 된 딸 본인의 입장이든 더 좋은 혼처가 있다면 굳이 이렇게 혼사를 치를 이유가 없기 때문이다. 잉첩의 지위는 당연히 본처[正妻]보다 낮고 천하다. 물론 집안 입장에 따라선 딸 둘을 한 꺼번에 유력자에게 시집보냄으로써 기대하는 효과는 분명히 있다. 잉첩은 여느 첩과는 달리 정처를 직접 보좌할 뿐 아니라, 그 후사를 대비하는 일이 되기도 한 까닭이다. 즉 언니에게 자식이 없으면 동생의 자식으로 대를 잇기도 하고, 언니가 죽으면 언니 대신 정처로 격상되기도 한다.

하지만 그러거나 말거나 잉첩은 잉첩이다. 본처의 ‘덤’(첩) 그 이상도 이하도 아니다. 일생일대의 상대를 만나는 일에 누군들 자신의 바람(욕망)이 없을 수 있겠는가마는 생각보다 훨씬 많은 경우 이렇듯 예고도 없이 예상 밖에서 들이닥치곤 하는 것이 인생이다. 생각해보면 우리가 이유를 알고 순전히 자유의지로 원해서 선택했다고 여기는 순간조차 그것이 과연 얼마나 제대로 안 것이고 얼마나 자유로운 선택이었다 할 수 있을까. 그렇기에 문제의 핵심은 어떻게 이러한 상황을 맞닥뜨리지 않을 수 있는가가 아니다. 이 조건은 선택이 아니라 필연인 것이다. 속된 말로 매순간 주사위는 나와 무관하게 던져진다.

파능리(跛能履), 절룩이지만 걸어갈 수 있다. 아마도 이는 잉첩에 대한 비유일 것이다. 여느 때 같다면 두 발로 번갈아 리듬을 맞추어가며 걸음을 걸을 테지만, 그럴 수 없거나 또는 그럴 수밖에 없는 상황인 것이다. 그러므로 잉첩으로 가야하는 결혼과 절룩거리며 걸을 수밖에 없는 걸음은 모두 현실의 불구성을 뜻한다. 그런데 효사의 마지막에 반전이 있다.

정길(征吉). 나아가면 길하다. 괘사에서 정흉, 즉 ’귀매의 때에는 나아가는 것이 흉하다’라고 말한 것을 생각해 보면, 초효에서 ‘나아가면 길하다’라고 말하고 있는 것은 일견 앞뒤가 맞지 않는 것처럼 보인다. 하지만 주역에는 괘의 때와 각 효의 이치가 상반되는 경우들이 자주 발생한다. 일단은 좋은 일이든 나쁜 일이든 그 속에는 일률적이지 않는 강도와 리듬의 변화(단절) 등이 있게 마련이라고 이해해두자. 여하튼 대부분의 해설에 따르면 이 구절은 절룩이기는 해도 가는 일에는 문제가 없다는 뜻이다. 잉첩이기는 해도 이 또한 정식 혼례라는 점에서는 나아간 것이 된다. 하여 초효의 ‘정길’은 잉첩, 절룩걸음 등을 조건문으로 이해하면 조금 쉽게 이해할 수 있다. 귀매 전체는 함부로 일을 도모하는 것이 좋지 않은 때이지만, 귀매 초효는 누군가의 잉첩으로(또는 절름걸이) 일을 도모할 여지가 있다는 식으로. 잉첩으로 혼인하기, 절룩걸음으로 걸어가기.

<논어>에는 공자가 제자 자로와 함께 길을 가던 중 거대한 강 앞에서 인근의 현자들[장저, 걸닉]에게 길을 묻는 장면이 있다. 문진(問津), 자로로 하여금 나룻터(갈 길)를 묻다. 장저와 걸닉은 길을 묻는 자로에게 이렇게 말한다. ‘세상이 저 도도히 흐르는 장강(長江)의 물처럼 세차게 흘러가는데(=이미 세상이 도를 잃고 혼탁해진 채 휩쓸려가는 중인데) 무슨 길[道]을 찾겠다는 것이냐!’ 이 말을 전해 들은 공자는 탄식한다. “천하에 도(道)가 행해지고 있다면 내가 굳이 이렇게 바로잡겠다고 나섰겠는가?”(=무엇이라도 해보지 않을 수 없어서 이러는 것이다).

공자의 매 순간이 언제나 실현 가능한 조건에 있었던 것은 아니었다. <논어>에는 공자를 가리켜 ‘되지 않을 걸 알면서도 행하는 사람’, ‘상갓집 개’ 등으로 조롱하는 장면이 나오는데, 이는 공자의 행보가 당시의 시류에서 볼 때에는 실패(?)가 예견된 것이었음을 의미한다. 사실 공자의 일생은 장강의 흐름을 거슬러 기어이 길을 찾아내고자 하는 ‘반(反)시대적’ 의지의 한 생애였다고 할 수 있다.

나는 공부하고 글을 쓰는 일이 직업인 사람인데, 돌이켜보니 공부하고 글쓰는 일이 귀매괘와 많이 닮았다는 생각이 든다. 물론 글쓰는 일이야말로 어떤 면에서는 기본기와 절차가 중요한 작업이다. 이를테면 주제 잡고, 목차 잡고, 기승전결, 퇴고하고 등등…(feat. 이렇게 보면 점(漸)괘로구나^^). 하지만 글쓰기는 보통 어지간해선 스스로 주도적이고 능동적이기가 쉽지 않은 행동영역이기도 하다. 공부를 좋아한다고 말하던 많은 학인들이 글쓰기 앞에서 넘어져 일어나지 못하는 일은 결코 드문 일이 아니다. 연구실(공부 공동체 남산 강학원)에서 공부의 강도를 가름하는 척도는 단연 글쓰기다. 요컨대 스터디, 강학, 강의 등등의 여러 공부 프로그램에서 학습자가 느끼는 공부의 강도는 글쓰기의 횟수와 원고량 등에 정확하게 비례한다. 그런 점에서 글쓰기는 점괘라기보단 귀매의 때로 마주치는 경우가 훨씬 많다고 할 수 있다. 글쓰기란 내 공부의 마지막 문턱이거나 또는 어떤 이유로든 쓰지 않을 수 없이 마주하게 되는 경우들이 대부분이므로.

글쓰기를 안 하면 되지 않느냐고? 물론 그럴 수 있으면 그렇게 하면 된다. 하지만 이 또한 이십 수년간의 경험상 여러 방법들과 비교해 글쓰기만한 수련의 장이 없다는 것을 안 이상 어쩔 수 없다. 글쓰기는 보통 마주하고 싶진 않지만 말 그대로 하지 않을 수 없이, 그렇게 닥쳐온다. 결과는? 여러 가지 이유들로 회피되거나 주저앉는 일들이 많다. 끝까지 못쓸 것 같아서. 이야기가 곁길로 새는 것 같아서. 막상 써보니 너무 사적인 이야기인 것 같아서 등등. 하지만 글쓰기는 잘 할 수 있을 때가 따로 있거나, 결과가 좋을 것 같으면 해도 되는 주식 투자 같은 게 아니다. 한 편의 글을 완성한다고 해서 끝나는 것도 아니다. 소재나 주제나 능력 등이 축적되는 것도 아니다. 매번 한 번의 글쓰기가 들이닥치고 매번 그 한 번의 글쓰기를 넘어갈 수 있을 뿐이다. 인생이, 귀매의 때가 그런 것처럼.

나는 왜 공부하고 글을 쓰는 일을 하려고 할까. 그것 밖에는 내가 아는, 그리고 내가 할 수 있는 더 ‘좋은’ 일이 없기 때문이다. 공부하고 글을 쓰는 일이 어째서 가장 좋은 일인가. 나에게는 공부하고 글을 쓴다는 것이 내가 할 수 있는 나에게도 좋고 다른 사람에게도 좋은 일이기 때문이다. 특히 글쓰기는 더욱 그렇다. 글쓰기가 좋다는 말은 글쓰기가 쉽다는 말이 아니다. 글쓰기가 나에게도 남에게도 좋은 일이 될 수 있고, 그런 점에서 내가 할 수 있고 하고 싶은 일이라는 뜻에서다. 물론 한 편 한 편의 글쓰기는 매번 어렵다. 그 매번의 글쓰기가 내게는 어디로 가야 할지 모르지만 어디론가 가지 않을 수도 없는 때이기 때문이다. 그리고 나는 어떤 목적이나 결론 이전에 지금 눈앞에 닥친 이 질문을 끌어안는 것으로서, 내가 할 수 있는 가장 좋은 일을 할 뿐이다. 그것이 내가 글을 쓰는 이유라면 이유다. 하나의 질문[글]으로 절룩거리며 나아가고, 그 질문이 끝나면 또 다른 질문이 있을 뿐이더라도.

매일밤 단 하룻밤의 시간을 놓고 이야기를 쏟아내는 셰에라자드와 그 이야기를 들으며 또 다음날을 희망하는 디나르자드를 보라. 천 하룻밤이란 실제의 1,001일이 아니라 말 그대로 매일 매일이 단 하룻밤일 뿐인 그 유일한 하룻밤들의 영원함을 의미한다. 천 하룻밤을 쏟아내면 목숨을 구할 수 있는 게 아니라 재밌는 이야기로 밤을 지새우면 간신히 단 하룻밤의 생명을 연장했을 뿐이다. 그 하룻밤을 넘겼다고 해서 자유롭고 편안한 시간이 오는 것이 아니라, 다시 또 어제와 같은 그 하룻밤이 이어질 뿐이다. 마치 이미 어디로부턴가 지칠대로 지친 채 걸어온 나그네에게 앞으로 나아갈 그 길 너머에도 고작 무덤이 있을 뿐인 것처럼(루쉰의 <무덤>), 셰에라자드와 디나르자드의 천 하룻밤은 날마다 첫 하룻밤이었을 뿐이다. 그래도 가야겠다는 나그네처럼, 그래도 또 말하고 까르르 웃으며 반기는 자매의 끝없는 이야기가 있을 뿐이다.

천 하룻밤을 쏟아내면 목숨을 구할 수 있는 게 아니라 재밌는 이야기로 밤을 지새우면 간신히 단 하룻밤의 생명을 연장했을 뿐이다.

살다보면 하지 않을 수 없는데 한다고 해도 그 끝이 별로 좋을 게 없는 그런 경우들이 얼마든지 있을 수 있다. 다시 한 번 공자님을 예로 들자면, 공자는 이것을 명(命)이라고 했다. 하지 않을 수 없는 소명 같은 게 있지만, 그 결과는 운명이다. 마찬가지로 공부(그리고 글쓰기)를 하다보면 어느 순간 끝이 보이지 않는 것 같을 때가 있고 당장의 실력이 지지부진하게 되면 공부에 대해 이유없이 배신감 같은 걸 느끼는 경우도 어쩌면 생길 지 모르겠다. 공부하는 삶을 살기로 했다고 해서, 인생에서 만날 어려움과 고민 자체가 해소되는 것은 아니기 때문이다. 그런 점에서 공부하는 삶은 어느 순간 그저 하루하루 파능리하며 갈 뿐인 귀매 초효와 같은 모습이기도 하다. 그렇게 걷다 보면 막막한 사막 같기만 하던 대지에도 어느 순간 조금씩 표지가 될 만한 모래언덕이 눈에 띄고 지형의 미세한 차이를 아주 가끔 느껴보는 것 같을 때가 ‘어쩌면’ 온다.

이제 이 글의 마지막 이야기를 해야겠다. 주역은 지금 우리가 어떠한 때에 이르렀는가, 그럴 때에는 어떠한 마땅한 도리가 있는가를 말하는 때[時]의 윤리학이다. 그리고 때에 적중한다(마땅함)는 것은 사실상 매 순간에 적절한 어떤 원칙(질서)을 찾는다는 말에 다름 아니다. 그런데 나는 귀매괘의 중요성이 여기에 있다고 생각한다. 귀매괘는 질서(차서)를 따를 수 없는 현실에서 출발한다. 이는 귀매괘가 절차를 무시해서가 아니고, 차서가 중요하지 않아서도 아니다. 일의 형세가 그러할 수밖에 없는 때, 어떤 절차도 따를 수 없지만 겪어내지 않을 수도 없는 때, 또는 일부러라도 절차를 어그러뜨려서라도 나아가야 하는 그러한 때의 모순적 현실을 통찰하고 있기 때문이다. <역(易)>이란 모든 것은 변한다는 대원칙을 통해 이루어지지만, 모든 것은 변한다는 그 원칙만큼은 불변한다는 모순 같은 것이랄까. 모든 것은 때의 도리에 마땅해야 하지만, 때의 도리에 마땅할 수 없는 때까지도 ‘때’의 철학 안에서 질문해야 한다는, 주역이 스스로 자기 존재 이유에 대해 거꾸로 자신에게 칼을 돌려 질문을 던지고 있는 것이다. 마치 선불교의 화두처럼 해답이 아니라 질문 그 자체로서 유효한, 때에 관한 근원적 질문으로서의 귀매.

귀매 초효는 말한다. 살다보면 다리를 절룩이며 걸어야 할 때도 있는 법. 이때 절룩이지 않으려하는 것보다 중요한 건, 절룩거리며 나아가는 것이다. 거기에 길(吉)이 있다. 이때 방점은 절룩거림에 있다. 그 절룩거리는 걸음걸이는 똑바른 걸음걸이에 대한 불구의 걸음걸이가 아니라, 지금 내가 할 수 있는 모든 것이고, 유일한 출구다. 그렇게 가는 것이 길이다.

댓글목록

깨트린님의 댓글

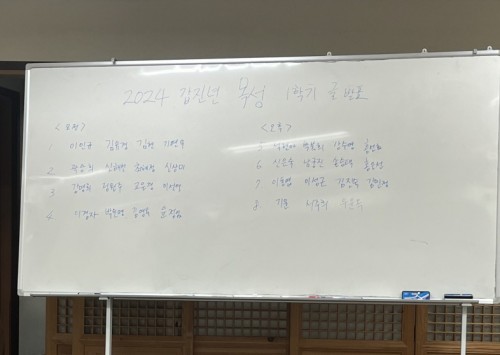

깨트린 작성일글 잘 읽었습니다. 선생님 ^^ 1학기 글쓰기 과제를 앞두고 막막하기만 했던 마음이 선생님의 글을 보고 좀 누그러졌습니다. 과연 선생님께도 좋고 다른 이에게도 좋은 일을 하셨네요. 감사합니다^^